蒙元时代的皇家先帝、先后御容均置于神御殿(曾称影堂)内,神御殿基本在大都(今北京)的藏传佛教寺院中,每位先帝与其配偶的神御殿各有其名,分别设在不同的寺院里,但也有个别的神御殿设在外地,如从世祖时代起,在真定(今河北正定)玉华宫孝思殿中祭供的睿宗帝后御容川。在中央官署也会出现先帝御容,如世祖时代翰林院的太祖、太宗、睿宗御容。

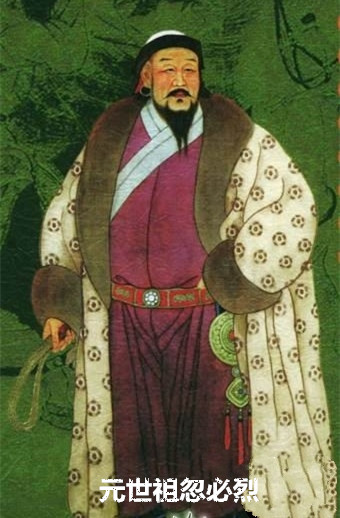

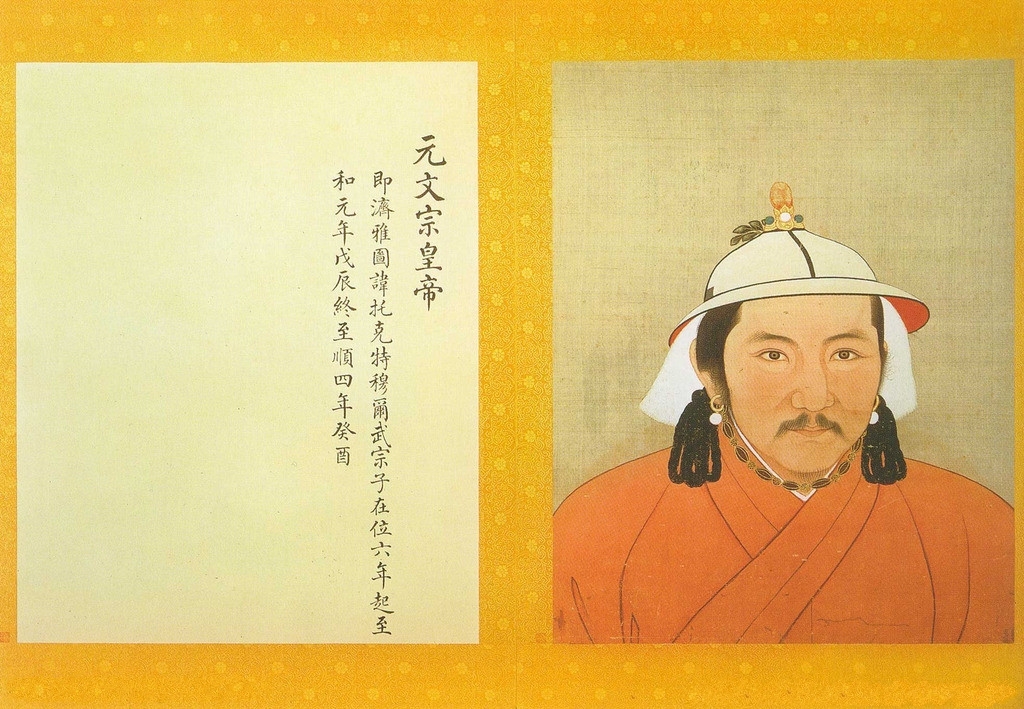

元代是肖像画成为独立分科的标志时期。在台北故宫博物院收藏的《元代帝后像册》中可以看到元代帝王肖像画的基本面貌。《元代帝后像册》同样为南熏殿旧藏,均为绢本设色,各纵59.4厘米、横47厘米,分别精绘了元太祖、太宗、世祖及后、成宗、顺宗后、武宗及三幅后像、仁宗及后、英宗及二幅后像、明宗后、文宗、宁宗及后和某后纳罕及三幅佚名后像。这些半身像无论形貌抑或服饰都描绘得十分真实可信,极少奇异之像或美化之迹,其身形体质完全符合游牧民族的特征,衣冠发式也都与元代典籍一一贴合,可见这些帝后像均为非常写实的作品,是研究元代民俗学及服饰史方面的珍贵原始图像根据。

《元代帝后像》册的作者同样不可考,史载李肖岩曾经负责元代皇帝的“御容”。元人张养性在《赠李秘监》 中有一句“至志间曾画御容”,李秘监就是李肖岩。陈高华在《元代画家史料汇编》 中认为,元代皇帝、皇后御容像有很多可能出自李肖岩之手。而据书画鉴赏家徐启雄考证,忽必烈及皇后察必的肖像画作者应是被史家称为“真神笔”的大画家刘贯道。

元初画家中,刘贯道的技艺是被当时人认为最高超的,人们评他“集诸家之长,故尤高出时辈”,史载,他在“至元十六年(1279)写太子真金像称旨,补御衣局使”。“御衣局使”主管皇室服装设计、采购、制作和管理。而皇后察必画像的服饰个性特征异常突出。她的头冠称“罟罟冠”(又称姑姑冠),是蒙古大汗皇后所戴用的冠,用金银饰装饰,并插以小珠花朵。既作为宫廷画家,又主管皇室服装的刘贯道,正是最合适作此画像的人。

徐启雄认为,之所以最终确认此画作者,还有最重要的证据,刘贯道的工笔画《元世祖出猎图》中的忽必烈、察必所穿服饰和人物造型特征十分相符,绘画风格也非常一致,应出自一人之手。若这幅画像出自刘贯道之手,忽必烈的形象与实际应该不会有太大的出入。

|