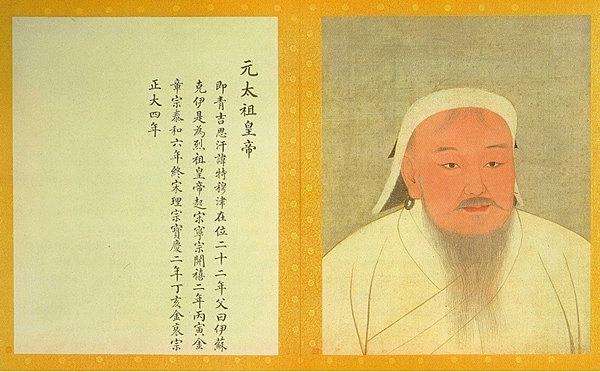

据《元史·祭祀志》所载,至元三年(1266),已奉为皇帝的忽必烈兴建太祖庙,供奉先祖、先帝和已故至亲的神位。“至元十五年(1278)十一月,命承旨和礼霍孙画太祖御容”,是年太祖成吉思汗的画像,正是由和礼霍孙绘制出来的。和礼霍孙虽然没有见过成吉思汗本人,但他在作画时,得到了忽必烈的具体指点。他绘出的太祖、太宗、睿宗画像,达到了形神兼备的要求,经忽必烈钦定,被陈放于翰林院,由院官春秋祭祀。所以说,这幅画不一定完全与成吉思汗本人一模一样,但可以说,与本人真实面貌很接近。

无疑,有资格绘制御容的画家都为一时之选。然而面对一朝天子的威慑力量,画家也无法深入观察和体悟对象的形貌和内心世界。明代王绂的《书画传习录》就对此评论道:“写真固难,而写御容则尤难。何者?皇居壮丽,黻座尊严……又复凛天威于咫尺,不敢瞻视。稍纵而为之,上者斯时亦严乞正心,不假频笑,画者之己慑而气己索矣。求其形似己足幸免于庆,何暇更计及神似耶?” 由于它的御用性质,总是力图将统治者的意志、要求与爱好贯彻其中,因此功利色彩比较浓厚。因此,我们看到,今天可见到的帝王画像大都流于概念化和程式化,很少有喜怒溢于言表的生动情态,多数呈正襟危坐、不苟言笑情状,显得矜持而肃穆。没有鲜明的个性特征和内心世界的体现,这也是由帝王这种阶级身份的特殊性和独有性所决定的。

|